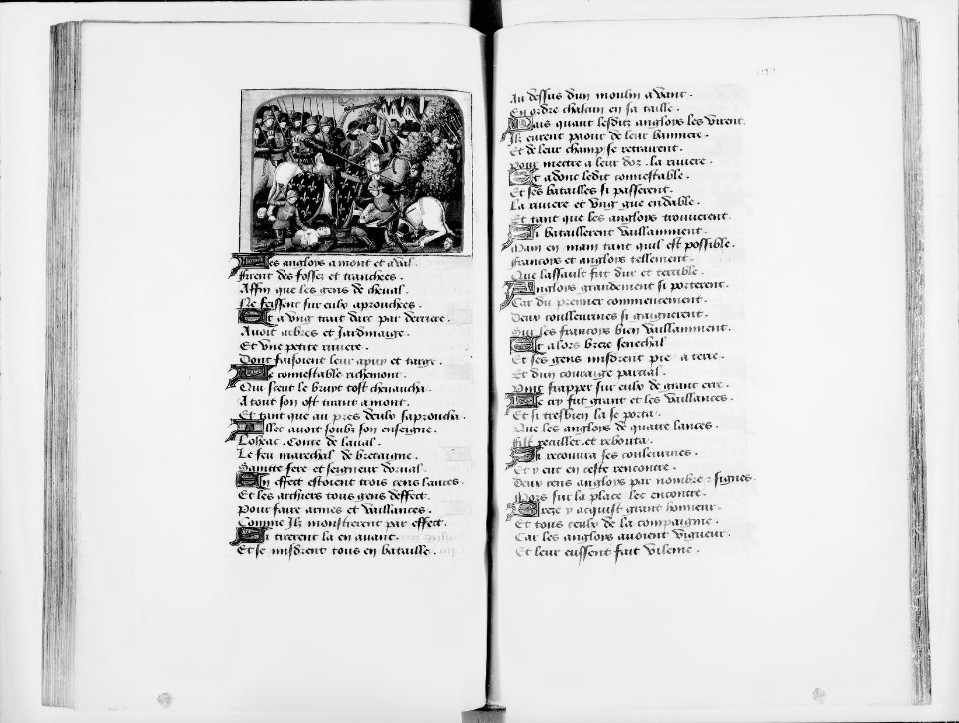

ENLUMINURES DE LA BATAILLE DE FORMIGNY

et dE NORMANDIE

SOURCES

-Chroniques de Charles VII de Jean Chartier (BNF).

Jean Chartier, né à Bayeux vers 1385/90, mort le 19 février 1464, historiographe français, moine de l'abbaye de Saint-Denis, historiographe de Charles VII.

Il indique au § 131 de sa Chronique latine qu'il prit part à l'historiographie royale, confiée à l'abbaye de Saint-Denis, dans les quinze dernières années du règne de Charles VI, soit à partir de 1407. Il est mentionné pour la première fois dans les registres capitulaires de l'abbaye en 1430, détenant alors l'office important de prévôt de la Garenne. En 1435, il était précepteur, ou commandeur, de Saint-Denis, charge très élevée. Le 18 novembre 1437, il prêta serment comme historiographe officiel du roi. En 1441, il fut commis par le roi, avec trois autres dignitaires, à l'administration du temporel de l'abbaye de Saint-Denis. La même année, il devint grand chantre de l'abbaye (après la mort du précédent titulaire Hue Pain le 1er novembre 1441). En 1450, il accompagna Charles VII dans une campagne militaire en Normandie et assista au siège d'Harfleur. En août 1458, il était toujours chantre de Saint-Denis.

Il a terminé la chronique latine du règne de Charles VI, dite Chronique du religieux de Saint-Denis, aujourd'hui attribuée pour l'essentiel à Michel Pintoin (du § 5 du livre XLI jusqu'à la fin du livre XLIII, soit de l'été 1420 au 21 octobre 1422). Ensuite il a rédigé à la fois une chronique latine (allant de 1422 à 1450) et une chronique française (couvrant tout le règne) du règne de Charles VII.

La chronique latine se trouve dans le manuscrit Bibl. nat. nouv. acq. lat. 1796, la chronique française dans de nombreux manuscrits, et dans des éditions imprimées dès 1476, puisqu'elle était intégrée aux Grandes Chroniques de France en langue vernaculaire.

=> lire des extraits Texte original de la bataille de Formigny

- Les Vigiles de la mort de Charles VII, vers 1484 (BNF).

Les Vigiles de la mort de Charles VII est un manuscrit enluminé écrit par Martial d'Auvergne vers 1483. Il s'agit d'une histoire en vers de la vie du roi Charles VII. Il est actuellement conservé à la Bibliothèque nationale de France sous la cote Fr.5054.

En souvenir du roi Charles VII, mort en 1461, le notaire et procureur au Parlement de Paris Martial d'Auvergne compose entre 1477 et 1483 un long poème évoquant sa vie mêlant poésie lyrique et poésie épique. Il fait rédiger un premier manuscrit achevé en 1484 (Musée Condé, Chantilly) qui sert de support pour la confection d'un exemplaire de prestige enluminé et destiné au roi Charles VIII. Une première édition est imprimée à Paris par Jean Dupré en 1493 puis d'autres éditions jusque dans les premières décennies du xvie siècle qui sont elles aussi illustrées.

Il s'agit d'un poème long de 7000 vers environ. Il reprend la forme des vigiles des morts, une forme liturgique alternant neuf psaumes et neuf leçons par groupes de trois. Il alterne ici trois récits et trois complaintes. Les récits sont des chroniques en octosyllabe du règne de Charles VII, sur le modèle de la poésie épique, tandis que les complaintes sont des poésies lyriques mettant en scène des allégories politiques (France, Noblesse, Labour, Marchandise) regrettant le temps passé.

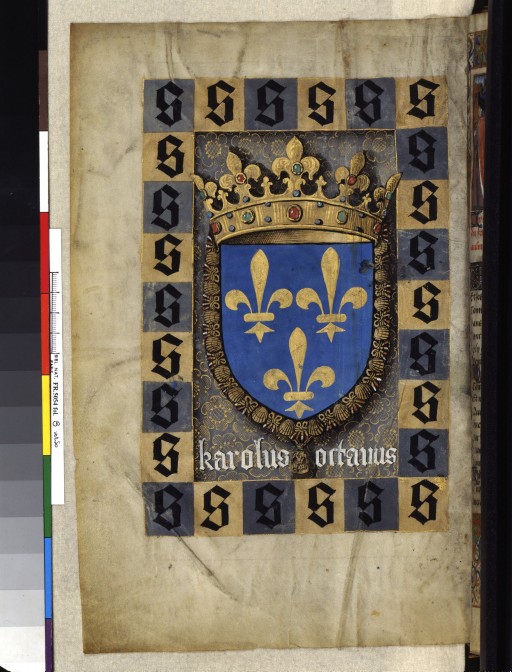

Le manuscrit de la BNF, offert à Charles VIII, contient une illustration abondante représentant les différents épisodes de la vie du roi et des combats menés contre les Anglais. Il commence par un écu royal surmonté de la couronne et entouré du collier de l'ordre de Saint-Michel. La première page de texte est elle aussi entourée de décoration et des armes de France.

=>

-Chroniques de Charles VII de Jean Chartier (BNF).

Jean Chartier, né à Bayeux vers 1385/90, mort le 19 février 1464, historiographe français, moine de l'abbaye de Saint-Denis, historiographe de Charles VII.

Il indique au § 131 de sa Chronique latine qu'il prit part à l'historiographie royale, confiée à l'abbaye de Saint-Denis, dans les quinze dernières années du règne de Charles VI, soit à partir de 1407. Il est mentionné pour la première fois dans les registres capitulaires de l'abbaye en 1430, détenant alors l'office important de prévôt de la Garenne. En 1435, il était précepteur, ou commandeur, de Saint-Denis, charge très élevée. Le 18 novembre 1437, il prêta serment comme historiographe officiel du roi. En 1441, il fut commis par le roi, avec trois autres dignitaires, à l'administration du temporel de l'abbaye de Saint-Denis. La même année, il devint grand chantre de l'abbaye (après la mort du précédent titulaire Hue Pain le 1er novembre 1441). En 1450, il accompagna Charles VII dans une campagne militaire en Normandie et assista au siège d'Harfleur. En août 1458, il était toujours chantre de Saint-Denis.

Il a terminé la chronique latine du règne de Charles VI, dite Chronique du religieux de Saint-Denis, aujourd'hui attribuée pour l'essentiel à Michel Pintoin (du § 5 du livre XLI jusqu'à la fin du livre XLIII, soit de l'été 1420 au 21 octobre 1422). Ensuite il a rédigé à la fois une chronique latine (allant de 1422 à 1450) et une chronique française (couvrant tout le règne) du règne de Charles VII.

La chronique latine se trouve dans le manuscrit Bibl. nat. nouv. acq. lat. 1796, la chronique française dans de nombreux manuscrits, et dans des éditions imprimées dès 1476, puisqu'elle était intégrée aux Grandes Chroniques de France en langue vernaculaire.

- Jean Chartier, Chronique

de Charles VII, roi de France : nouvelle édition, revue sur les

manuscrits, suivie de divers fragments inédits, publiée avec notes,

notices et éclaircissements par Vallet de Viriville, t. I, Paris, Pierre Jannet, 1858 (i), LXIV-271 p. (lire en ligne).

- Jean Chartier, Chronique

de Charles VII, roi de France : nouvelle édition, revue sur les

manuscrits, suivie de divers fragments inédits, publiée avec notes,

notices et éclaircissements par Vallet de Viriville, t. II, Paris, Pierre Jannet, 1858 (ii), IV-346 p. (lire en ligne).

=>Lire le texte (partie Formigny) en ligne http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k27713b/f196.item.zoom

- Jean Chartier, Chronique de Charles VII, roi de France : nouvelle édition, revue sur les manuscrits, suivie de divers fragments inédits, publiée avec notes, notices et éclaircissements par Vallet de Viriville, t. III, Paris, Pierre Jannet, 1858 (iii), VII-408 p. (lire en ligne).

=> lire des extraits Texte original de la bataille de Formigny

- Les Vigiles de la mort de Charles VII, vers 1484 (BNF).

Les Vigiles de la mort de Charles VII est un manuscrit enluminé écrit par Martial d'Auvergne vers 1483. Il s'agit d'une histoire en vers de la vie du roi Charles VII. Il est actuellement conservé à la Bibliothèque nationale de France sous la cote Fr.5054.

En souvenir du roi Charles VII, mort en 1461, le notaire et procureur au Parlement de Paris Martial d'Auvergne compose entre 1477 et 1483 un long poème évoquant sa vie mêlant poésie lyrique et poésie épique. Il fait rédiger un premier manuscrit achevé en 1484 (Musée Condé, Chantilly) qui sert de support pour la confection d'un exemplaire de prestige enluminé et destiné au roi Charles VIII. Une première édition est imprimée à Paris par Jean Dupré en 1493 puis d'autres éditions jusque dans les premières décennies du xvie siècle qui sont elles aussi illustrées.

Il s'agit d'un poème long de 7000 vers environ. Il reprend la forme des vigiles des morts, une forme liturgique alternant neuf psaumes et neuf leçons par groupes de trois. Il alterne ici trois récits et trois complaintes. Les récits sont des chroniques en octosyllabe du règne de Charles VII, sur le modèle de la poésie épique, tandis que les complaintes sont des poésies lyriques mettant en scène des allégories politiques (France, Noblesse, Labour, Marchandise) regrettant le temps passé.

Le manuscrit de la BNF, offert à Charles VIII, contient une illustration abondante représentant les différents épisodes de la vie du roi et des combats menés contre les Anglais. Il commence par un écu royal surmonté de la couronne et entouré du collier de l'ordre de Saint-Michel. La première page de texte est elle aussi entourée de décoration et des armes de France.

=>

- Vigiles du roi Charles VII disponible sur Gallica

- lire le texte sur Formigny en ligne

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||