LA BATAILLE DE FORMIGNY

| Récit détaillé illustré d'enluminures et cartes |

||

| La

bataille de Formigny est une des dernières batailles de la guerre de

Cent Ans qui s’est déroulée le 15 avril 1450 à Formigny en Normandie

entre les Anglais, les Français et les Bretons. Cet évènement permit de

chasser définitivement les anglais de Normandie ce qui accéléra la fin

de la guerre de 100 ans. Il faut rappeler que "Formigny" s'écrivait dans les anciens textes historiques : Fremyny ou Fremigny ou Formigné et que de nombreuses imprécisons demeurent sur ce combat, notamment sur les chiffres (nombre et nature des participants, pertes), sur la topographie et l'emplacement exact des armées et combattants, d'autant que les affrontements se sont déroulés sur un espace où se situe la limite de 3 communes (Formigny, Longueville et Aigneville) La présentation se fera en plusieurs thèmes (et sous thèmes) tous abondamment illustrés par des enluminures et cartes : -Le cadre historique -Les préliminaires -Le déroulement de la bataille -Les conséquences |

||

| 1- CADRE HISTORIQUE |

||

| 1-1 La fin de la guerre de cent ans | ||

| Depuis un siècle un long conflit, connu sous le nom de guerre de Cent

Ans, entrecoupé de trêves plus ou moins longues, oppose de 1337 à 1453

la dynastie des Plantagenêts à celle des Valois, et à travers elles, le

royaume d'Angleterre et celui de France. Le début du XV°, avec l'intervention de Jeanne d'Arc qui rend sa légitimité à Charles VII, va permettre à la France de se relever et reconquérir les territoires occupés par les anglais ce qui apportera la fin de la guerre de cent ans. |

||

| 1-2 A partir de 1430, la situation anglaise se dégrade. | ||

|

En

1429, suite au traité de Troyes (1420), les anglais sont au

sommet de leur implantation en France: ce sont les maitres de la

Normandie (saul le Mont Saint Michel), de l'Ile de France, du

Maine, de la région de Chartres, de la Champagne, de la Picardie,

et enfin de la Guyenne. Mais la haine des anglais ou "godons" entraine de nombreux soulèvements, et, en Normandie, la situation est encore plus intenable. En ville, gros marchands et commerçants sont ralliés aux anglais pour le plus grand bénéfice de leurs affaires et éviter la confiscation de leur commerce. Hors des villes, la résistance est vive, les paysans harcèlent les anglais et mènent une véritable guérilla malgré les représailles (exécutions). Chaque tête de rebelle est payée 6 livres, l'équivalent de 4 semaines de solde d'un soldat ou de 6 semaines d'un archer à pied. Quelques exemples: -En 1432 un coup de main sur le château de Rouen est à deux doigts de réussir. -En 1431, 700 cavaliers pillent par surprise la foire Saint Michel del'abbaye aux hommes de Caen. -En 1434 la Normandie est en insurrection quasi générale à la suite de l'augmentation des exigences fiscales anglaises, malgré la répression sanglante ordonnée par le duc de Bedford ; Jean sans peur avait multiplié les promesses démagogiques d'exonérations fiscales et le anglais ne peuvent plus les tenir. -Début janvier 1435, sous deux pieds de neige (70cm) des révoltés se font massacrer dans une embuscade anglaise à Vaucelles. Au fil des temps, l'armée anglaise s'affaiblit pour diverses raisons. L'indiscipline y est forte d'autant que la solde est aléatoire, aussi de nombreux soldats anglais "vivent sur le pays" en volant un peu partout et en détroussant les voyageurs. Ainsi en 1434 une bande déserteurs anglais et gallois massacrent des paysans à Vicques près de Morteaux Coulibeuf. Désormais, le désordre règne, les communications entre garnisons sont difficiles, voire dangereuses. De plus, les troupes françaises font de plus en plus d'incursions en Normandie... |

|

1-3 Français et bourguignons font la paix (1435) : les anglais perdent du terrain ! |

||

Le duc de Bourgogne sent le vent tourner et, sous la pression des villes flamandes et des Parisiens qui souhaitent la paix pour des raisons économiques, se rapproche des Français. En 1435, Charles VII fait amende honorable pour l'assassinat de Jean sans Peur, ce qui permet la conclusion de la paix d’Arras avec les Bourguignons. Ce traité permet en outre à Philippe le Bon d'accroître ses possessions (comtés d'Auxerre et de Mâcon, en particulier) et fait définitivement basculer le rapport de force en faveur des Français. Immédiatement, des soulèvements anti-anglais se déclenchent, en particulier en pays de Caux et dans le val de Vire. Dans la foulée Dieppe, Montivilliers et Harfleur sont reprises. En 1436, par suite de l'action du connétable Arthur de Richemont, Paris ouvre ses portes aux Français qui proclament le pardon général. Charles VII ne se presse pas : il réorganise le royaume et prépare la reconquête. |

||

1-4 Du rôle croissant de l'artillerie |

||

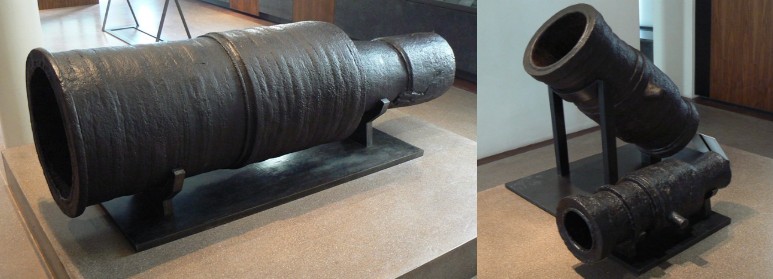

La dernière phase de la guerre est très lente. Elle est cependant caractérisée par un élément majeur : la supériorité militaire anglaise, fondée sur des archers performants et une infanterie disciplinée, disparaît progressivement au profit des Français qui font émerger une nouvelle technologie sur les champs de bataille : l’artillerie de campagne, organisée par Jean et Gaspard Bureau, qui fait débander l’adversaire, laissant prise à des charges de cavalerie lourde,. Un ingénieur gênois, Louis Giribaut, au service des frères Bureau inventent un chariot attelé pour maneuvrer les couleuvrines : c'est la naissance de l'artillerie legère de campagne avec des canons mobiles qui seront utlisés pour la première fois à Formigny. Jusqu' à présent n'existaient que des canons de siège sur affut fixe, sans roues qu'il faut démonter pour les déplacer. |

||

Bombardes en fer forgé Bombardes en fer forgé-petite bombarde -bombarde mortier vers 1450 Musée des Invalides, Paris |

Bombardes

utilisées lors du siège Caen en juillet 1450 Bombardes

utilisées lors du siège Caen en juillet 1450 par Martial d'Auvergne, enluminure issue de l'ouvrage Vigiles de Charles VII, Paris, France, XV°siècle. |

|

1-5 La trêve de Tours permet de réorganiser l'armée française (1444) |

||

Le roi d'Angleterre Henri VI, dont la mère est française, se révèle francophile et peu enclin à la guerre. En 1444, la trêve de Tours est conclue entre les deux camps, pour cinq ans. Charles VII la met à profit pour réorganiser son armée de manière à pouvoir vaincre les Anglais. Il obtient progressivement des états de la langue d'Oïl (1438 et 1443) puis d'Oc (1439) la possibilité de reconduire les aides sans réunir les états annuellement : c'est l'instauration de la permanence de l'impôt. Le roi a dès lors les moyens d'entretenir une armée permanente et d'éviter que les mercenaires démobilisés ne se livrent au pillage. Il envoie le dauphin Louis combattre les cantons suisses révoltés ce qui lui permet de tester ses hommes et de se débarrasser des éléments douteux, mal équipés ou indésirables (espagnols). Au total, Charles VII ne retient à son service que la moitié environ des combattants. Par l'ordonnance de Louppy-le-Châtel de 1445, il les organise en lances, unité de base où les compétences de chacun se complètent. Chacune est constituée de six hommes : un homme d'armes accompagné de deux archers à cheval, d'un coutilier (armé d'une épée et d'une longue dague), d'un page et d'un valet (ces derniers ne combattant pas en règle générale). 100 lances forment une compagnie (600 hommes). Les 15 compagnies totalisent 9 000 hommes, dont 6 000 combattants qui forment la grande ordonnance. Bientôt, trois nouvelles compagnies sont créées. Cette armée est entretenue de façon permanente et est mise en garnison dans des villes du royaume qui ont la charge de l'entretenir. Le coût ne repose donc plus sur les finances royales. En 1448, il crée la petite ordonnance : en cas de mobilisation, chaque paroisse (cinquante feux) est tenue de mettre à la disposition du roi un archer bien équipé et bien exercé. Pour compenser les charges qui pèsent sur lui, il est dispensé d'impôt (la taille) : on l'appelle franc-archer. Choisi par les agents du roi, il est tenu au service de ce dernier. Le royaume en compte environ 8 000 et possède enfin une archerie comparable à l'armée anglaise. Ceci n'empêche pas le roi de recruter le cas échéant des mercenaires (une garde écossaise permanente est d'ailleurs constituée). Enfin, l'artillerie est organisée en parcs de 24 pièces. Cette artillerie fut utilisée dans un premier temps lors des sièges puis sur les champs de bataille. Au total, le roi peut tabler sur une armée de 15 000 hommes à cheval, mobiles et entraînés. C'est donc la création de la première armée professionnelle française payée à l'année => lire le dossier "SOLDATS & ORGANISATION DE L'ARMEE en LANCES ET COMPAGNIES" |

||

|

La petite ordonnance En avril 1448, afin de parfaire la création de sa nouvelle armée, le roi de France créa la petite ordonnance, obligeant chaque paroisse à fournir un archer entrainé et équipé, en cas de mobilisation. Pour compenser les charges qu’impliquaient la formation d’un tel combattant, les paroisses furent dispensées de la taille. Lors de la mise en place de cette réforme, la France comptait en ses rangs près de 8 000 francs-archers, soit quasiment autant que l’Angleterre. |

|

| La création des

francs archers,

par Martial d'Auvergne, enluminure issue de l'ouvrage Vigiles de

Charles VII, Paris, France, XV°siècle. |

||

Inversement, les archers anglais, dont la formation est très lente, voient leur nombre diminuer progressivement avec les batailles. Capturés, ils sont mis hors d’état de combattre définitivement par amputation du majeur avant d'être rançonnés (ils préfèrent alors souvent mourir plutôt que de se rendre et être mutilés). Moins nombreux, les archers sont aussi moins efficaces : les chevaux de la cavalerie française sont maintenant protégés afin d’être moins vulnérables aux tirs paraboliques des archers et d’autre part, la cavalerie essaie de déborder l’adversaire plutôt que de le charger frontalement comme à Patay où les archers anglais sont massacrés. |

||

| 1-6 La trêve est rompue en 1449 | ||

Le siège de Fougères, par Jean Chartier, enluminure issue de l'ouvrage Chronique, Belgique, XV°siècle |

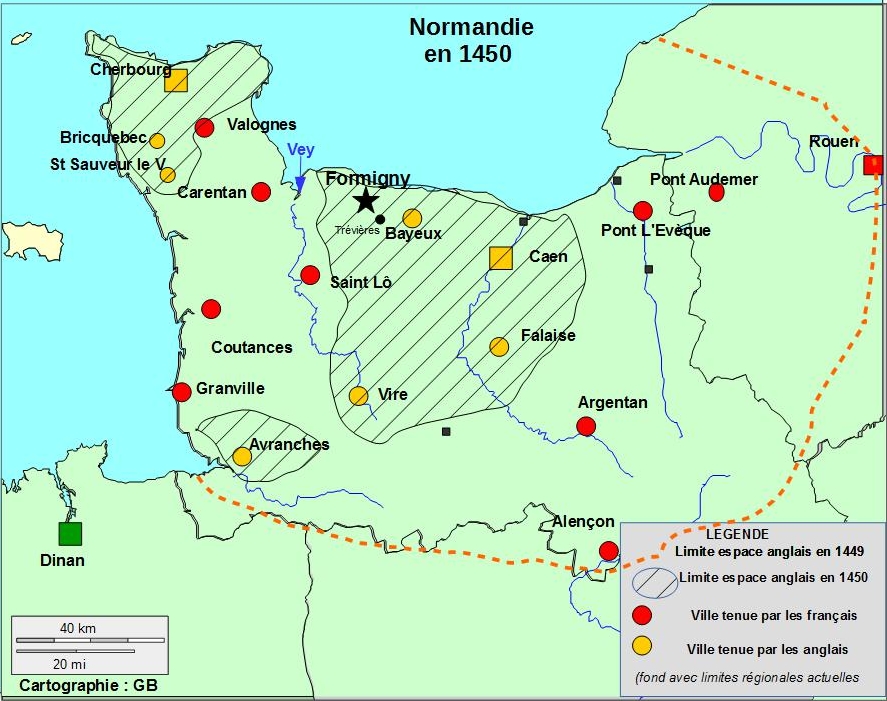

L'occasion de

rompre la trêve

survient le 24 mars 1449 : François de Surienne prend Fougères au duc

de Bretagne, rallié à Charles VII, pour le comte d'Edmond Beaufort, duc de Somerset, le lieutenant d'Henri VI pour la Normandie. La ville est occupée par une garnison anglaise Cette attaque rompt la trêve et justifie la riposte: une campagne militaire très rapide, Charles VII attaque aussitôt la Normandie sur trois fronts. Les Anglais y sont considérés comme des occupants et une année, de 1449 à 1450, suffira pour reprendre le duché. L'armée de Charles VI est désormais disciplinée, bien commandée et surtout aidée d'une puissante artillerie, elle va reprendre, par une guerre de siège, un à un châteaux ou villes tenues par des garnisons anglaises isolées, parfois démotivées. La campagne tourne à l'avantage des Français, grâce à l'artillerie : en quelques semaines Pont Audemer, Pont l'Evêque, Lisieux, Verneuil, Argentan, Saint-Lô, Carentan, Coutances sont reprises. Les habitants de Rouen ouvrent les portes de la ville et Charles VII y entre le 10 novembre. Somerset débordé n'y a même pas pu tenir le château. La prise de Honfleur libère l'estuaire de la Seine. L'hiver arrive, il ne reste aux anglais que 8 villes fortes : Caen, Falaise, Vire, Bayeux, Avranches, Bricquebec, Saint-Sauveur-le-Vicomte et Cherbourg. La chute de ces villes, isolées les unes des autres, défendues par de modestes garnisons, se fera au printemps...sauf si des renforts arrivent. |

|

|

||

2-PRELIMINAIRES |

||

| 2-1 Les renforts

anglais arrivent |

||

L'armée anglaise en Normandie, par Martial d'Auvergne, enluminure issue

de l'ouvrage Vigiles de Charles VII, Paris, France, XV°siècle. L'armée anglaise en Normandie, par Martial d'Auvergne, enluminure issue

de l'ouvrage Vigiles de Charles VII, Paris, France, XV°siècle. |

Les anglais ont

vite pris

conscience de leurs faiblesses. Profitant de cette accalmie, le duc de

Suffolk parvient à financer l'envoi de 3 500 hommes environ sous les

ordres de Sir Thomas Kyriell, qui débarquent à Cherbourg le 15 mars

1450. Ils doivent être rejoints par du renfort de la garnison de

Caen. Charles VII qui se trouve à Alençon est prévenu et ordonne qu'une armée de défense se réunisse à Carentan... Le duc de Somerset, lieutenant général du roi Henri VI en Normandie envoie donc, depuis le chateau de Caen, des troupes des garnisons du voisinage commandés par Matieu Gough ou Goth, gouverneur de Bayeux pour renforcer Kyriell. Ils traversent le Grand Vey et avancent vers le Nord Cotentin. Sur le trajet, se situe Valognes, défendue par Abel Rouault. Vers le 20 mars, son siège commence avec des renforts des autres garnisons anglaises, soit environ 1000 hommes, la plupart "chevauchant pour se déplacer. (certains evoquent des chiffres plus élevés de 1800 ou 2 000, peu probables) venus avec Richard Vere (lieutenant de Somerset, réfugié à Caen depuis la prise de Rouen en 1449), Matthew Gough, gouverneur de Bayeux et Henry Norberny, gouverneur de Vire. L'armée anglaise a donc bien grossi! et Valognes est investie le 27 mars et succombe le 9 ou 10 avril. |

|

|

Le passage du

Grand Vey

( voir autres documents dans le dossier cartes)

Les anglais utiliseront deux fois le passage du grand vey par

marée basse.

|

||

2-2 L'armée française s'organise |

||

L'armée française en Normandie, par Martial d'Auvergne, enluminure

issue de l'ouvrage Vigiles de Charles VII, Paris, France, XV°siècle

L'armée française en Normandie, par Martial d'Auvergne, enluminure

issue de l'ouvrage Vigiles de Charles VII, Paris, France, XV°siècle |

Le roi Charles

VII, alerté

à Alençon, organise une armée de 3000 hommes menée par Jean II de

Bourbon, comte de Clermont, gendre du roi, âgé de 24 ans, armée que

devait rejoindre Richemont. De son côté, le commandant des troupes du Cotentin, Abel Rouault, appelle à son secours le duc de Bretagne et le connétable de Richemont ; par ailleurs d'autres soldats de renom comme Prégent de Coetivy, amiral de France, le maréchal de Loheac, le comte de Lavalles viendront en renfort. Malheureusement, cette armée arrive trop tard à Carentan le 12 avril pour apprendre la reddition de Valognes deux jours auparavant. Prudent, Clermont suit à distance les anglais en empêchant ses officiers de les affronter. Il voit les anglais passer les gués des Veys le 14 avril, en direction de Bayeux et Caen. Son infériorité numérique et la marée l'empêchent de les gêner, seule une avant garde ferraille un peu avec l'arrière garde de Kyriel. |

|

2-3 Les bretons se préparent |

||

Le duc de Bretagne François I° et le connétable Arthur III de

Richemont, par Martial d'Auvergne, enluminure issue de l'ouvrage

Vigiles de Charles VII Le duc de Bretagne François I° et le connétable Arthur III de

Richemont, par Martial d'Auvergne, enluminure issue de l'ouvrage

Vigiles de Charles VII

|

C'est une armée de

4 000 hommes

que le duc de Bretagne et son frère ont levé. Cependant, le 8 avril, parvenu à Dol-de-Bretagne, le duc décide de rester en Bretagne en retenant la moitié de son armée. Ce n'est donc que le 10 avril qu'avec une armée bretonne de "300 lances", soit environ 2000 hommes à pied ou à cheval dont 1500 cavaliers, que Richemont s'engage vers la Normandie. Le 13 avril, Arthur de Richemont, connétable de France, se dirige vers Coutances, il reçoit un message de Charles de Bourbon pour l'informer de la situation mais, interprétant mal le mouvement de Kyriell, il suppose un trajet vers Saint-Lô qu'il pense menacé par les anglais. En fait, le 14 avril, Kyriell prend le risque de trouver un gué dans les marécages de la baie du Grand Vey et, dans l'après-midi, il parvient au village de Formigny qu'il fortifie pour établir une étape. Ce même jour, Charles de Bourbon apprend le passage des Anglais mais ne peut réagir, il envoie dans la soirée un messager à Richemont à Saint Lô (qui ne sera averti qu'au matin du 15) pour lui demander de le rejoindre et de couper la route aux anglais un peu avant Bayeux, à Vieux Pont sur l'Aure. Richemont, à marche forcée, commence sa chevauchée, tandis que Clermont a de plus en plus de mal à retenir ses compagnons, imprudemment pressés d'en découdre avec les anglais. |

|

|

||

| 3-DEROULEMENT DE LA BATAILLE DE FORMIGNY | ||

|

||

|

||

| 3-1 Campement anglais à Formigny | ||

| Le 14, les anglais

établissent leur campement sur le plateau de Longuevile qui jouxte

Formigny. Le matin du mercredi 15 avril 1450, les Anglais lèvent le camp pour se diriger tranquillement vers Bayeux quand apparait l'avant garde française de l'armée de Charles de Bourbon venant de l'ouest. Dans les champs d'Aignerville, les deux armées se font face. Kyriel rappelle la cavalerie de Gough qui partait.... Il prend position sur la rive droite du ruisseau du Val de Formigny. En fait, à ce moment, les forces de Kyriel sont supérieures en nombre à celles des français mais il ne le sait pas. Les anglais disposent essentiellement d'une infanterie et les français surtout de cavaliers : situation, qui,dans le passé, a le plus souvent été favorable aux anglais (Crécy en 1346, Azincourt en 1415) Fidèle à la stratégie anglaise, Kyriel fait mettre ses troupes en bataille sur 3 lignes, les archers devant, protégés par des pieux, et attendent à l'arrière deux lignes de piquiers (longue pique), guisarmiers (long manche avec un fer de hache surmonté d'un crochet pour désarçonner les cavaliers) et vougiers (long manche avec lame asymétrique tranchante et pointue pour éventrer et couper). Les "godons" creusent fossés et pièges.Tous les cavaliers descendent de cheval, seuls restent montés ceux qui font partie de la réserve, sur le flanc gauche, au Sud. Le flanc droit, au Nord, est fortifié sous forme d'un "taudis". Comme souvent, les anglais attendent leur ennemi sur la rive droite du ruisseau qui descend le val de Formigny pour rejoindre l'Aure. afin de laisser les français "s'enferrer sur leurs lances" puis leur faire "essuyer une volée de flèches" des archers gallois (6 à 10 flèches à la minute)

|

||

| 3-2 Les français

attaquent...de loin |

||

| Le plan français est

simple: retenir les anglais en attendant l'arrivée

de Clermont. Charles de Bourbon, prudent, maintient son armée hors de

portée des flèches anglaises. Pour "fixer" l'ennemi, il ne fait avancer que son artillerie, 60 lances (360 soldats) et ses deux couleuvrines sous le commandement de l'ingénieur Louis Giribaut, qui commence à faire des ravages parmi les archers, à raison d'un coup toutes les huit minutes. Le but est de s'emparer d'un pont et d'un gué voisin pour contrôler une ruisseau séparant les deux corps de l’armée anglaise. Les lignes immobiles anglaises sont défoncées. |

||

|

||

| 3-3 Contre attaque

anglaise |

||

| Matthieu Gough ne

tarde pas à contre-attaquer avec quelques cavaliers

afin de se débarasser du problème. Les hallebardiers anglais atteignent

l’artillerie et prennent deux couleuvrines. L’armée française se

trouve bientôt en difficulté. Les français doivent cesser leur tir.

Clermont commence à être particulièrement inquiet: si son armée est

encore intacte, elle est inférieure en nombre à celle de Kyriel Vers le même moment, Arthur de Richemont situé à quelques lieues de là, est prévenu par des paysans du début du combat. Il fait accélérer ses troupes. Côté anglais, seul le corps de Goth est au combat, Kyriell gardant le second corps en réserve. Le combat dure près de 3 heures. |

||

| 3-4 Nouvel assaut : | ||

Pour dégager les artilleurs français, le Maréchal de Dreux, Pierre de Brézé, comte de Maulévrier, lancent un assaut vers les fantassins ennemis. La lutte entre vougiers et hallebardiers est particulièrement vive, au milieu des canons muets, des tonneaux à poudre et des mantelets lardés de fléches. Finalement, les Français parviennent à reconquérir leurs pièces d'artillerie, tandis que les Anglais rejoignent leurs lignes et reprennent leur position offensive Sur les hauteurs dominant le champ de bataille, du côté d'Engranville, vient d'apparaitre une armée que les Anglais avec force hurlements de joie, prennent d'abord pour celle envoyée en renfort par le Duc Sommerset. Ils vont vite déchanter. |

||

3-5 Arrivée des bretons |

||

Vers midi, malheureusement pour les Anglais, cette nouvelle armée de 200 lances (mille hommes à cheval et à pied) et 800 archers qui se profile sur la crête est celle du Connétable de Richemont qui, à marche forcée et guidé par les coups de canon rejoint enfin son allié Français. Examinant rapidement la situation, Richemont divise son armée en deux : -La cavalerie et l'avant garde commandée par le bâtard de la Trémouille, dévale la colline et vient heurter les cavaliers de la réserve anglaise tuant une centaine de godons. Ces derniers surpris finissent par se replier vers le village de Formigny, à l'arrière de leurs troupes. -L'infanterie, quant à elle, passe le ruisseau et va rejoindre le gros de l'armée française où elle est accueillie avec chaleur. Les anglais ont l'impression qu'une force très nombreuse vient d'arriver. L'espoir change de camp. |

|

|

| La bataille de Formigny, par Jean Chartier, enluminure attribuée à Jean Mazerolles, issue des Chroniques de Charles V | ||

| 3-6 Passivité et Repli anglais | ||

La ligne anglaise est enfoncée et disloquée ; l’armée bretonne vient de porter le coup de grâce à l'armée anglaise. Sous le coup de la charge des bretons, Kyriel perd son sang froid. Il ordonne le repli de toute son armée derrière le ruisseau de Formigny, rendant ainsi inutilisable les retranchements derrière lesquels s'abritaient ses archers. Il permet ainsi l'achèvement de la jonction entre bretons et français. Passés en désordre, sur la rive gauche du ruisseau, appuyés le dos au village et aux haies des vergers, les Anglais sont bien décidés à tenir le pont qui défend leurs lignes. Les français avec Pierre de Brézé s'en prennent d'abord au taudis, position sommairement fortifiée, qui défendait le flanc droit de l'armée ennemi (aile gauche) et le neutralisent. L'opération a été délicate car les anglais se défendent avec acharnement, mais la prise est décisive car elle empêche les anglais d'opérer une retraite vers Bayeux. Puis les français se lancent en un attaque frontale à l'assaut du pont et de la route, là où une trentaine d'années plus tard, Jean, devenu de Bourbon viendra édifier une chapelle en action de grâce pour sa première victoire militaire (chapelle Saint-Louis). |

||

| 3-7 Enfin, la victoire !: | ||

Pris en tenaille, déstabilisés, ayant perdu leur cohésion et leur effet de masse au milieu des jardins et des vergers, les Anglais ont du mal à résister aux assauts franco-bretons, sauf au niveau du pont, où la lutte est acharnée. Malgrè leur vaillance, les capitaines anglais sont obligés de se rendre, comme Kyriel, leur chef blessé au combat. Les soldats de moindre envergure sont poursuivis dans les maisons et jardins du village et achevés sur place, les paysans des environs se mettant de la partie pour achever de détruire ce qui reste de l'armée anglaise. Les archers gallois, craignant de se voir amputés de leur index, se battent jusqu’à la mort. (Certains chroniqueurs ont parlé de 500 archers gallois, acculés, demandant à se rendre et massacrés, malgré tout, jusqu’au dernier par des paysans normands.) Matthieu Gough et Robert Véré, réussissent à fuir en bon ordre jusqu'à Bayeux, avec quelques cavaliers et combattants |

|

|

| La

bataille de Formigny, par Martial d'Auvergne, enluminure issue de

l'ouvrage Vigiles de Charles VII, Paris, France, XV°siècle. Vers 1484

BNF |

||

| 3-8 Bilan humain |

||

Le nombre de combattants diffère selon le sources. Il est raisonnable d'estimer l'armée anglaise à 4500 hommes et à 4000 à 5000 hommes pour les français et bretons. Les pertes furent très lourdes mais aucune certitude sur les chiffres exacts. Sur 8500 hommes présents : -des milliers de morts anglais, probablement autour de 2500 tués (3 774 dans la chronique de Chartier) seront relevés sur le champ de bataille, enterrés dans 14 fosses creusées sur le site. - 1000 à 1400 prisonniers dont Kyriel - Côté français 500 à 600 morts (?) et des dizaines de blessés réduits par les chroniqueurs à quelques dizaines. Ce faible chiffre ne semble pas correspondre à la description initiale des premières phases de la bataille, quand l'armée de Clermont a été durement repoussée avec de lourdes pertes lors de la prise des couleuvrines.

|

||

| 3-9 Conclusion |

||

La bataille est souvent citée pour être celle où l’utilisation du canon ("couleuvrines") eut pour la première fois un effet décisif. Il est plutôt difficile de juger en ce sens car il semble bien que ce soit plutôt l'arrivée de l’armée bretonne d’Arthur de Richemont, avec sa puissante charge de cavalerie sur l’arrière de l’armée anglaise et, donc, la conjonction et concentration de deux armées sur le champ de bataille, qui eut un effet décisif et significatif pour la défaite anglaise. Toutefois, dans cette bataille, les français ont su se montrer patients et les anglais trop passifs manquant de clairvoyance. Leur première erreur a probablement été de s'arrêter pour camper à Formigny alors que Bayeux était à quelques heures de marche, ville forte bien protégée. Les interrogations sont nombreuses : -A son arrivée à Formigny, Kyriel savait-il les français si proches ? envisageait-il un combat avant l'arrivée des bretons ? -Pourquoi Kyriell n'a pas fait une contre-attaque rapide sur les lignes françaises qui auraient été brisées juste avant l'arrivée des bretons. On ne sait pas si cette omission est due à l' hésitation de la part de Kyriell, ou à sa prise de conscience tardive de l'approche de Richemont. -Clermont savait-il que les anglais campaient à Formigny ? A t-il rattrappé "par hasard" les anglais à Formigny ou volontairement ?-Pourquoi n'a-t-il pas attendu, comme prévu, la rencontre à Vieux Pont avec Richemont ? -Les "communications et informations" (de l'époque) entre les armées ont-elles été importantes? Richemont était-il bien informé ou est-ce le bruit du canon qui l'a dirigé si rapidement? -Quel rôle exact ont joué les habitants de Formigny et des environs dans la bataille? -Quelles sont les pertes réelles des deux côtés ? Les historiens n'ont pas apporté de réponses, faute de sources précises. |

||

4-CONSEQUENCES |

||

4-1 Libération des villes normandes |

||

C'est un désastre pour l'Angleterre qui apprend vite la nouvelle de la défaite. Les règlements de compte y redoublent. Les garnisons de Normandie ne doivent plus espérer de secours et sont condamnées à court terme. -Clermont et Dunois se rejoignent pour entrer dans Bayeux. -Caen se rend à Dunois le 1er juillet. Charles VII y entrera le 6 août et remettra aux Caennais : "tout cas, fautes et délits par eux commis et perpétrés tant en général comme au particulier à l'encontre de Nous (...) auparavant la reddition des villes et chastels. Même les marchands de Bernay, qui avaient ravitaillés les Anglais, seront amnistiés." Somerset s'embarquera pour Calais. -Falaise se rend le 21 juillet. Thierri de Robessart, dont le père avait reçu le château en dont de Henri V, doit rendre Saint-Sauveur le Vicomte aux Français arpès une brève résistance. -La dernière place anglaise en Normandie est Cherbourg. Pour l'assièger, on installe même en juillet de grosses bombardes sur la plage, un côté de la ville prétendu inattaquable. Il faut les les emballer à chaque marée dans du cuir graissé : les Anglais en sont fort ébahis. Tous les grands militaires du royaume sont là. Après des tractations, la ville se rend le 12 août. Les Godons partent le 14. La Normandie entière est récupérée par la France, pendant l'été 1450 suite à la vicoire de Formigny : c’est la fin de la guerre de Cent Ans pour la partie nord |

La rédition de Bayeux, par Martial d'Auvergne, enluminure issue de

l'ouvrage Vigiles de Charles VII, Paris, France, XV°siècle. La rédition de Bayeux, par Martial d'Auvergne, enluminure issue de

l'ouvrage Vigiles de Charles VII, Paris, France, XV°siècle. |

|

|

|

|

| La rédition de Caen (juillet

1450), par Martial d'Auvergne, enluminure issue de l'ouvrage Vigiles de

Charles VII, Paris, France, XV°siècle. |

Le siège de Cherbourg, par Martial d'Auvergne, enluminure issue de l'ouvrage Vigiles de Charles VII, Paris, France, XV°siècle. |

|

BILAN : SIEGES EN NORMANDIE EN 1450 (première date = libération de la ville) -12 avril 1450 : Valognes (anciennement, Valloignes en Cotentin) est repris par l'anglais Thomas Kyriel. La ville se rendit le 12 avril 1450. - 25 Mai 1450 : Bayeux pris par le roi Charles VII en personne secondé par le comte de Dunois. Après 15 jours de siège, la ville capitulera et se rendra aux français en date du 25 mai 1450. -26 avril 1450 : Vire, ffin du siège de la ville et du château À cette époque la place était tenue par les Anglais. Les Français (3 500 soldats), sous le commandement du connétable duc de Richemont, secondé par le comte de Clermont au nom de Charles VII, vinrent y mettre le siège : la ville fut prise « à l’arraché » aux anglais (26 avril 1450.) -Mai 1450 : siège d'Avranches par les Français sous le commandement du duc de Bretagne. Dans la ville se trouvait une garnison de 400 à 500 anglais. -Mai 1450 : siège de la place forte de Tombelaine ( îlot dans la baie du Mont-St.-Michel) par les Français sous le commandement du duc de Bretagne. La place forte, défendue par une garnison de 80 à 100 anglais, rendit les armes. -20 juin 1450 : fin du siège de Caen débuté le 5 juin par Jean et Gaspard Bureau, commandants de l'Artillerie au nom de Charles VII de France. avec 15 000 combattants du côté des troupes royalistes françaises. La ville capitulera 15 jours plus tard et se rendra à Charles VII. -23 juillet 1450 : Falaise, fin du siège du château dit château Guillaume-le-Conquérant par Charles VII. La place, assiégée le 6 juin se rend le 23 juillet 1450. -2 Aout 1450 : prise de Domfront par les troupes de Charles VII. Le siège du chateau se déroula du 13 juillet au 2 août 1450 et la place finira par se rendre. -12 août 1450 : Prise de Cherbourg avec 2 mois de siège Juillet - août par les armées du roi de France, Charles VII. Ce fut un succès, les Anglais capitulant. Ces derniers seront boutés hors de la ville. |

||

4-2 L'armée se tourne vers la Guyenne |

||

| Richemont est nommé

Gouverneur de Normandie. Brézé, Grad Sénéchal. Les armées du Roi de France vont pouvoir se tourner vers la Guyenne. L'armée française de Charles VII remporte une victoire décisive sur les Anglais dans le village girondin de Castillon. Cette bataille marque la fin de la Guerre de Cent Ans car à l'issue des combats les Anglais renoncent à s'emparer du trône de France. Elle met aussi un terme définitif à la présence anglaise en Guyenne. La reconquête de la région aquitaine sera complète quand le roi de France s'emparera de Bordeaux le 19 octobre. Les Anglais seront alors définitivement boutés hors du royaume. |

||

La redition de Bordeaux, par Martial d'Auvergne, enluminure issue de l'ouvrage Vigiles de Charles VII, Paris, France, XV°siècle. |

La mort de John Talbot à la bataille de Castillon. Miniature issue du manuscrit de Martial d'Auvergne, Les Vigiles de Charles VII, vers 1484, BNF, f.229v. |

|

Texte de GB, issu de la synthèse des divers documents cités dans la bibliographie |

||